|

その翌日、霞は池袋にあるレノン社の研究室を訪れた。

霞の開発したヴェールパームの独占実施の契約を結んでいるレノン社は、研究室のチーフ井上が、いつも霞との打ち合わせの窓口になっていた。

「井上さん、この間造って頂いた、ジェルタイプのコールド液、とても良いみたいでしたよ・・・。」

「そうですか、それは良かった。霞先生にそう言って頂けると一安心です。なんせ一液を固めてジェルタイプにすると云う霞先生のリクエストは、まったくデータの無い事なので苦労しましたから・・・・。」

「でしょうね、でもあの方がパネルに納める時にテンションが均一になるし、一液が流れ落ちないので再塗布の必要もなくなるから、とっても都合が良いと思います・・・。」

「それでは開発にOKを出す前に、何か希望はありませんか・・・?」

「ええ、一つは色。 今のままだと見た感じが、少し濁っているので、もう少しクリアな感じに出来れば・・・、そう、ワインレッドって云うのかな・・・、ワイングラスに入ったゼリーのような透明感があったらもっと綺麗だと思うんです・・・・。」

「ワインレッド・・・か、ちょっと難しいけれどやってみます・・・。」

「あとは・・・、二液は通常80ccのようですが、出来れば、多少うすくても良いので120〜140ccは欲しいところですね・・・、と云うのも、リンスアウトをする前にもう一度ニュートラライジングをした方が、ウェーブに締まりが出るみたいなので、少し余る位にして頂ければ有難いです・・・。」

「分かりました・・・、そのくらいなら何とかなると思います。」

「あっ、それと、アプリケーターが通常のものだと、逆さにしても口まで出て来るのに時間がかかるので、ツル口の下から吸い上げるタイプの方が使いやすいんです・・・。これはメーカー指定でセットしてあげた方が親切だと思います。」

「なるほど・・・、ツル口のスポイド・・・ね!」

「大体そんなところでしょうか・・・、私が気が付いたところと云えば・・・。」

「助かります!、こればっかりは現場でやってみないと、僕らには気が付かない部分ですから・・・。」

こうして霞が提案したワインレッドのジェルタイプのパーマ液が完成した。

そしてこのソリューションがレノン社のヒット商品ジェルタイプのパーマ液の原型となったのであった。

翌日、午前中のサロンでの仕事を済ませたところに寺田助から電話が入った。

「もしもし、お待たせしました秋山です・・。」

「霞さん!、寺田です、この間はどうも・・・。」

霞が、昨夜最終便で戻った事、そして一昨日本田技研の本社で行なわれた、打ち合わせの件を簡単に報告し終った時・・・。

「じつは、その件なんですが、困った事が持ち上がったのです。もし時間がある様でした

ら、すぐにこちらにいらして貰えませんか?、一刻を争う事なので・・・。」

「分かりました、すぐに伺います。」

市役所の寺田助役の部屋を訪れた霞の前に、寺田は一枚の地図を広げて見せた・・。

「じつは、私もうっかりしていたのですが、昨日林務の連中と確認作業をしていたら、この斜線の部分が造林事業、しかも福祉造林と言って、将来社会福祉の為に役立てる!と云う名目で、造林事業が行なわれた場所なんだそうですよ・・・。」

「それでその部分、約14ヘクタールは、木を切る訳にはいかない・・・、と言い出したのです・・・。」

「福祉造林・・・・ですか・・。」

「40年後に、そこに植えてある木を売って、そのお金を市の福祉予算に加えて、その頃の福祉行政に役立てよう、と云うものなのです。」

「なるほど!」

「他の造林事業と違い、これは市民の感情の部分が入ってきますので、あんまり無茶な事も出来ないし・・・、弱っていたところなのです・・・・。」

その福祉造林は、東台沢のほぼ真ん中、コースレイアウトで云えば、最終コーナーのあたりからメインスタンドにかけて、最も重要な位置を占めていた・・・

「でも、この部分を取られると、コースは中途半端なものになってしまいますね。」

「そうなんですよ、もう一度本田と共栄に連絡をして、この部分抜きでプランニングが出来ないか確認をして貰う訳には行きませんかね・・・?。」

「分かりました、取りあえず相談してみます。」

市役所から戻ると、霞はすぐにF−1放映推進委員会のメンバーを集める。 市役所から戻ると、霞はすぐにF−1放映推進委員会のメンバーを集める。

「じつは・・・・・・・・・・・・・、と云う訳なんです!。」

「それはないよなー!、せっかくここまで話がまとまったのに・・・」

「でも・・、物が物だけに、下手するとサーキットに反対の人たちにとっては、絶好の攻撃材料となってしまうだろうし・・・・。」

「白石君!、何か名案はないものかね・・・・?」

「ええ、僕も今、考えているところなのですが、こうした問題は、政治的に良くも悪くも非常に大きな影響があるのです・・・。ですから選挙を控えている人間には、一番苦手な事だと思います。如何に寺田助役と云えども、うかつに手は出せないでしょう・・・。」

「となると、一番有力な人間は・・・?」

「というよりも、一番大きな力は、過去にどういう事例があるか・・・なのです。以前どこかでこれと同じ事が発生して、その時にその造林事業を解除した実例でもあれば、事は簡単なんですが・・・。」

「すると全国的に情報を持っている政治家じゃないと調べられない・・・のか。」

「国会議員となると、自民党の根岸満治郎か・・・?」

「でも、下手に政治家先生の名前が表に出ると、このプランそのものが政治の材料にされかねないからなー・・・。」

「根岸満治郎が自分の名前を伏せて協力してくれないかなー・・・。」

「根岸・・・・・か。」

決心した霞は顔を上げた・・・

「私、やってみます!、根岸満治郎に、表に出ないでこの情報収集の協力を、お願いしてみます。」

「霞さん、大丈夫ですか・・・?」

「ええ、ちょっと知り合いがいるの・・・、何とかなると思います・・・。」

その晩すぐに、根岸満治郎の息子、つまり霞の別れた恋人、雄二に電話をかける・・。

雄二の懐かしい声が受話器から流れてくる・・・

「もしもし、霞・・・?、どうしたんだ、元気にしてる・・・?」

「ええ、私は元気、・・・・雄二が結婚した事も聞いたわ、おめでとう・・・・!。」

「ああ・・・」

「ところで、じつはちょっと相談があるの・・・・。」

「分かった、じゃあロンドで会おう・・・。」

「じゃ、その時に詳しく・・・・・」

ロンドは、霞と雄二が付き合っていた頃、時々楽しい時間を過ごした、古くからあるジャズ喫茶であった。

小さな石段を登って木製のドアを開くと、うす暗いランプに照らし出された部屋の中の一番奥のテーブルに、雄二は座って待っていた。

「元気・・・?」

「ああ・・・」

「二年ぶり・・・・ね。」

「うん、・・・・お前があの時、うんと言わなかったから、俺、・・・結婚したぞ!。」

「ええ、あの時は御免なさい・・・・。」

「でも、とっても貫禄が出たんじゃない、・・・雄二?」

「それを言うなら、太ったと、はっきり言ってくれ!。実際5kgも太っちゃって、かたなしだよ!。」

「そんな事ない!とっても頼もしく見えるわ・・・・。」

「サンキュー!、ところで相談って何?」

「じつは・・・・・・・・」

さっき仲間たちと話した内容をすべて雄二に告げた。

「実際、こんな事を頼むなんて厚かましいとは思うんだけれど、まだこの計画は完全に決まった訳ではないので、今、政治的な事にかかわると、足を引っ張る連中が出ないとも限らないでしょ・・・・。」

「そこでうちの親父に、霞たちのプランとは一切関係なく、造林の件を調べ挙げて、なにか良い情報を捜し出して欲しい・・・という訳なんだね。」

「ごめん・・・、厚かましいけれど、お願い!」

「分かった!、俺が今まで霞から頼まれて断わった事はないだろ・・・・。」

「良かった・・・、雄二ならきっと頼まれてくれると思ってた!。」

「二三日したら店に電話するけど良いかい?」

「ええ、待っています・・・・」

「じゃあ・・・・、あっ、それと来月、俺親父になるんだ・・・。」

「ヘェー、おめでとう、・・・いよいよトーチャン・・・か!」

「ああ、女の子だったら霞って名前にしようかと思っているんだ・・・・。」

「駄目よ・・・・!」

「だって考えてみろよ、『霞!、ほらパンパースを換えてやるぞ!』とか、『こら!、霞勉強しろ!』なんて、気分良いと思わないか・・・?」

「まあ!・・・ひどい・・・!」

「冗談!、冗談!・・・」

三日後に雄二から連絡が入る・・・・ 三日後に雄二から連絡が入る・・・・

「いいか、霞、これは根岸満治郎ではなくて、根岸雄二が勝手に独りで調べ挙げた事だから、何も気にしないで要点だけをメモしておいてくれ。」

「今日、中津川元首相の事務所から連絡があって、第一秘書がこの件を調べてくれた。その調べだと、まず第一にその福祉造林という制度だが、当時選挙戦を有利にする為に自民党が提案した票稼ぎの手段の一つで、一応は40年で伐採してその金を福祉に利用する事になっているが、たぶん40年程度では、たいした金額にはならないから、造林事業としての収益は、あまり期待はしていないらしい・・・・・・・。」

「それよりも国民がもっと木に親しみを持ち、森を大切に考えるように・・・・・・と云ういう意味を込めた事業なのだそうだ。 それと、植えた木は、七割かた間伐をして成林して行く事になるから、何が何でも木を切ってはならない・・・・・・と言う事ではないらしいぜ・・・・。」

「それと、これは大きな情報なんだが、群馬県で二年前に同じようなケースがあって、その時はゴルフ場の開発に引っ掛かったらしいのだが、中津川元首相のアドバイスで、そこにあった造林の大半が芝に変わってしまったらしい・・・。」

「以上、・・・政治家の立場から見れば、地域の将来を考えてみた時に、必要とあらば木を移し替えるとか、さもなくば伐採した物に見合うだけの植林をして自然のバランスを調整しながら開発計画を進める・・・、等というのはよくある事で、特別難しくとらえなくとも何とかなるだろう・・・、と云うところだ。霞たちのプランは、とても楽しそうだしどんどんその話を進めた方が良い!、この次にまた何かあったら、いつでもこのわしに相談に来なさい・・・。と言っています・・・。この雄二が・・・!」

「まあ・・・、でも本当に助かったわ。今の情報を聞いて道が開けました、どうもありがとう・・・。」

「どういたしまして!、でもそうやって頑張っている霞は、相変らず昔のまんまだよな・・・。いい奴だよ、お前は・・・・。」

「ありがとう!、雄二も良い政治家になってね・・・・・・。」

「もちろん!、その時は潔き一票をよろしく・・・・!」

「はい!、かしこまりました・・・・。」

「ハハハハハ・・・・・!、では・・。」

さっそくその日のうちに寺田助役を訪ねた霞は、雄二からの情報をそのまま伝えた。

「・・・・・・・という訳なんです。そこで、是非とも助役にはもうひと踏ん張りご協力をお願いしたいのです。」

「まず、福祉造林はサーキット予定地の、東側尾根の裏側の斜面に、移植を認めて貰えるように説得していただきたいのです。 そしてその移植を行う際に、市民の皆様が気軽に散歩が出来るような遊歩道を造り、もっと森の中に親しみを持てるようなゾーンを造られたらどうかと思うのです。」

「そうする事により、<秋田杉の森>そのものが、今よりも、もっともっと市民の身近かなものになり、市民の愛林思想を高める為に役立つと思うのです。」

「なるほど、そう云う考え方がありましたか・・・、分かりました、林務の担当者に話しをしてみましょう!」

「よろしくお願いします・・・・。」

翌日、寺田助役から電話が入った・・・・

「霞さん、OKです、林務の方は私の提案を採用して『移植で行きましょう・・・』と云う事になりました。」

「そうですか!・・・」

「条件は二つあります。一つは、移植費用・・約2000万円程掛かるらしいのですが、それはサーキットの事業者側が負担する事。 それともう一つは、全部移すのではなく、サーキットの周囲にも緑地帯として残す事・・・、もちろんコースレイアウトに差し支えのない範囲で・・・・。 という事です。」

「分かりました、それならば充分可能だと思います・・・。実はこの条件が決まるまでは・・・、と思ってホンダと共栄にはこの件は伝えていなかったのです・・・。 でもこれならば先方も納得して下さると思います。助役、本当にありがとうございました。」

「いや、まだまだこれからが大変です・・・、霞さんも頑張って下さい・・・・。」

「はい!、もちろんです。」

根岸雄二の協力で、際どいところを乗り越えた霞は、また一段サーキット実現の為の階段を上ったように思えたのであった・・・・。

九月も半ばを迎えた頃・・・・・

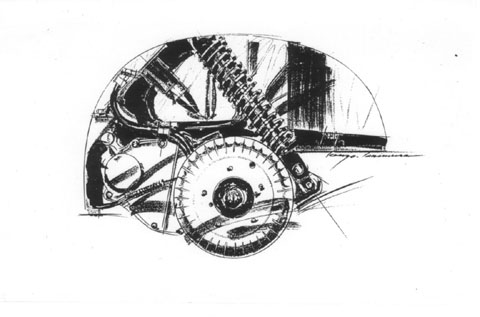

霞は予定通り、オープンボディのS600を博士の工場、東章産業に持ち込んだ。

まる二日がかりで、すっかり鈴鹿仕様にチューンを施されたそのマシンは、外観からはほとんどそのチューンを窺い知ることが出来なかったが、ADVANのスペシャルとKONIのショックで固めた足回り、それにエアクリーナーとカバーが外され、むき出しになったキャブレターから伝わってくる吸気音が、嫌が上にも霞の心を嵩ぶらせて行くのであった。

「シリコンのハイテンションコードとMOTULの300Vコンペを入れておきましたから、拭け上りも抜群だし・・・、それに何よりも、良い匂いがするんですよね・・・、この排気が・・・。」

「昨日シャーシーダイナモで計ってみたら、当時のカタログデータよりもマキシムで3馬力程上回っているから大したものですよ・・・、なんせ20年以上も前のエンジンですからね・・・!」

「それとその時、しばらくブン回してみたらオーバーヒート気味だったので、ちょっと細工をしておきました・・・!。見て下さいよ・・・これ!」 「それとその時、しばらくブン回してみたらオーバーヒート気味だったので、ちょっと細工をしておきました・・・!。見て下さいよ・・・これ!」

そう言いながらボンネットを開け、霞にエンジンルームの中を説明する博士であった。

そして霞はすぐにその景色が、いつもと違うのに気が付いた・・・。

「ほら、これなんですがね・・・、丁度バイクのラジエターの余った奴があったので、サブのラジエターを着けときました・・・。」

本来のラジエターの横に、ピカピカに輝いているアルミの小さなラジエターが取りつけられていた。

「このラジエターは、ヒーターに回る筈のホースを利用していますから、もし当日天気が悪くてオーバークールになるようだったら、このコックを回して水をカット出来るようになっていますから・・・。」

「すごーい、よく出来ていますね・・・!、さすがは博士です・・・・。」

「でしょう・・・!。」

「それじゃあ、とにかく気を付けて行って来て下さい・・・・。」

霞はその乗り心地と云い、エンジンのフィーリングと云い、すっかり生まれ変ったような感じさえするそのマシンを受け取ると、山の上の自分の部屋に戻った。

数日後に迫った鈴鹿サーキットでの走行会・・・・

マシンの準備もすっかり終り、仕事の方もマネージャーの結城美保との打ち合わせが済んだ今、霞は久し振りに、くつろいだ気持ちを満喫する・・・・。

長い髪を大きく掻き上げてクリップで止め、バスタオルでターバンをする・・・。

少し熱めのお湯を満たした湯舟に、ゆったりと体を沈めると、毎年走っている鈴鹿のコースをイメージする・・・。

<今年は少しばかりマシンをいじってあるし、エンジンも心置きなく回せるからどんな走りになるのか楽しみだわ・・・・!。>

<兄さんが大好きだったサーキット・・・。>

兄、洋一が生きていたら、きっとそこで元気に活躍していたであろうサーキットという異次元の空間に、今、霞はどっぷりと漬かってゆく自分が楽しかった・・・・。

若くして失った、兄洋一の優しい笑顔を思い浮べる時、いつも決まってオーバーラップして現われるのは沢木の姿であった。

父親がわりだった兄が居なくなり、その心の中の空間を埋める事が出来ないまま、ただひたすら蟻のように働いて来た霞・・・・。

その空間にたっぷりと温かな血液を送り込み、そして燃やし始めた沢木の存在は、初めて霞に、人を愛する事のいとおしさ、苦しさ、そして逢えずにいる事への不安と苛立ち・・・、そんな複雑な感情を目覚めさせていた。

沢木のおかげで、兄洋一の存在が、わずかずつだが薄れ始めていくのを感じる霞であった。

<そうだ、先生に電話をしてみよう・・・・。>

バスルームから出た霞は、バスタオルで体を拭くのももどかしく、受話器を取ると暗記して居る沢木の部屋の番号のボタンを、一つ一つ丁寧に押す。

やがていつものように落ち着いた沢木の声がする・・・

「もしもし、沢木です・・・」

「先生!霞です・・・」

「かすみ・・・・!」

心なしか声に力が無いことを感じ取った霞であった。

「先生、どうかなさったんですか?」

「いや!・・・・、ちょっと・・・・・」

「何だか、今日の先生、元気が無いみたいです・・・・・」

「分かりますか・・・・・?」

「ええ・・・・!」

「じつは、今まで悩んで居たところでした・・・・。そしてどうしても君の声が聞きたいと思っていたところだったんです・・・・。」

「じつは、来週サウジアラビアに発ちます・・・、例の都市計画がいよいよ実行に移されるのです。」

「おめでとうございます・・・、大変なお仕事ですね・・・。」

「ええ、それはそうなのですが、十年計画のうちの最初の二年は、ほとんど向こうに付きっきりになるでしょう・・・・。」

「えっ、二年もですか・・・?」

「そうなのです、もちろん何回かは戻って来れるでしょうが・・・・、なにしろ世界的にも例が無いくらいの大掛かりな都市の移動計画ですから、私自身で指揮を取らなければどうにもならないようなのです・・・。」

「それで、どうしてもあなたに言い出せなくて・・・・。」

「出来ぬ相談だとは分かっているのですが、あなたに一緒に行って貰う訳には行かないものかと・・・・・・」

「先生、私・・・・・・・・・」

言葉にならずに涙が溢れて出る霞であった。

世界を相手に活躍している男、沢木の事を考えれば、いつかはこんな時が来ることは予期していた筈だったのに、二年もの間、沢木が遠くに行ってしまう事を想像するだけで胸が締めつけられる・・・、まるで少女のような霞であった。

「私・・、さみしいけれど・・・・・、お待ちしています・・・・・」

「先生の大切なお仕事、頑張って下さい・・・・・・・」

涙声でこれだけを言うと、言葉が詰まる霞であった。

「来週の日曜日、成田から発ちます。」

「私に送らせて下さい・・・・・・。」

「いや、私は人に送られるのが苦手だ、それにその日は、例の鈴鹿の日でしょ・・・。」

「ええ、でもいいんです!、私、先生の傍にいたいんです・・・・。」

「分かった、じゃあ金曜の夜、八ケ岳で会いましょう・・・・。」

「そして土曜日に、霞さんは鈴鹿に発ち!、私はサウジアラビアに向かって発つ事にします。」

「それならどちらも見送りは無し・・・・だ。」

「金曜日の夜六時に音楽堂の前で会おう!、・・・いいね!」

「はい・・・・・」

九月といえども、高原の黄昏は、既に冷たい風が吹き始めている。

碓氷峠を越えて、夕陽に染まり始めた八ケ岳に着いた霞は、音楽堂に向かう長い真直ぐな登坂をサードギヤで快調に飛ばしていた。

やがて右に折れて音楽堂のパーキングに入ると、正面に沢木のジャガーがオリーブグリーンの車体を夕陽に染めて美しく輝いて止まっている。

その横に、これもまた美しく磨き込まれた、モカブラウンのS600を並べて止めた霞は、車から降りると、小さな砂利が敷き詰められたアプローチを音楽堂に向かって歩き始めた・・・。

正面に、茶室のようなたたずまいを見せている音楽堂の前で、まるでロダンの彫刻のような、そんな憂いを含んだ目で霞を見つめる沢木が立っていた・・・。

何も言わず、ゆっくりと傍に近付き、横に並ぶと、そっと頬を沢木の肩に載せる・・。

じっと動かない二人の回りには、夜のとばりが、そのベールを広げる・・・・。

八ケ岳の頂が夕陽の赤から、やがて藍の色に変わり、金星が光りを増してそのシルエットを飾る・・・・。

「いこう・・・・」

「はい・・・・」

ようやく言葉を交わした二人は、思いでのロッジへ向かった。

朝の食事を済ませ、昼近くまで一緒に過ごした霞と沢木は、やがて霞は鈴鹿に向かい、そして沢木は、成田に向かって車を走らせるのであった。

中央自動車道のゲートをくぐった所で、かすみのS600の横に、車を並べて止めた沢木は、窓から左手を差し出す・・・。

霞も右手を差し出して、しっかりとその温かな手を握り返す・・・・。

「それじゃあ、気を付けて・・・・!」

「先生!、お帰りになったら、また一緒に走りましょう・・・・」

「ああ!、きっとだ・・・・!」

二台のビンテージカーは、やがて二つの道に別れて走り出す・・・・・・

つづく・・・

目次へ

次の章へ

|